La peste del 1656 a Maratea

Ho lasciato per settimane per questo articolo sulla peste del 1656 a Maratea nel cassetto. Era il caso di pubblicarlo durante la più grande pandemia degli ultimi cento anni?

Ora che i casi di Malattia da Coronavirus in Italia sembrano molto più sotto controllo è arrivato il momento di fare un confronto – sicuramente molto relativo – con la più grande epidemia che abbia mai colpito il nostro paese in epoca moderna. E nessun giorno è più adatto di oggi, in cui cade il 364esimo anniversario dell’inizio del contagio.

18 giugno 1656.

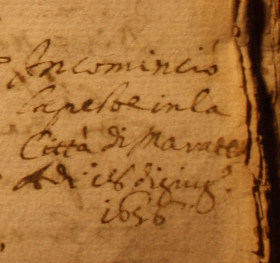

Con poche e fredde parole, il parroco di S. Maria Maggiore, don Giacomo Santoro De Vescis (1609-1677), annotò l’inizio del contagio a Maratea nel registro dei morti dell’archivio parrocchiale: «incominciò la peste in la Città di Maratea a dì 18 di giugno 1656».

L’annotazione originale dell’inizio del contagio.

Pare che la peste arrivò a Maratea da Napoli, trasportata da uno dei tanti marinai marateoti che faceva la spola tra il paese e la capitale dell’antico regno. Tra le primissime vittime, infatti, si legge il nome di Giovan Domenico D’Anatra, di cui si dice «fu defunto per la peste in questo nostro territorio di Maratea tre giorni dopo gionto [sic] dalla Città di Napoli».

La quarantena al Porto.

Immediatamente entrò in attività una quarantena. Contrariamente a quanto abbiamo vissuto nella pandemia di quest’anno, la quarantena, nel suo senso autentico, non è soltanto un periodo, ma un luogo di isolamento.

La prima quarantena venne allestita al Porto, molto probabilmente – sebbene mi manchino le certezze documentarie – nella Torre di Filocaio, costruita un secolo prima.

Già a fine giugno il parroco registrò diversi morti proprio «nella quarantena al Porto».

Gli appestati sull’isola di Santo Janni.

Ma lo spazio al Porto era limitato. I casi di peste proliferavano e i nostri antenati dovettero escogitare una soluzione drastica, per quanto senz’altro efficace, per confinare gli appestati. Si decise quindi di spedirli sull’isola di Santo Janni.

L’isola di Santo Janni vista dal Porto di Maratea.

Nel registro dei morti per la peste del 1656 a Maratea si trovano i nomi di nove persone traghettate a morire sull’isola: Biase Vita e Gian Domenico Armeno (27 giugno), Francesco Zerbino, Franco Ferraro e Biase Catalano (29 giugno), Giuseppe Lo Coro (2 luglio), Arcangelo Mazzaro (4 luglio), Giovan Antonio Canasino (6 luglio) e l’anonima moglie di Giovambattista Gautere (7 luglio).

Gli scheletri di questi poveri disgraziati vennero rinvenuti negli anni ’90 del secolo scorso, durante gli scavi archeologici effettuati sull’isola e il restauro della cappellina dedicata a S. Giovanni a cui l’isola stessa deve il suo nome. Gli archeologi non seppero spiegarsi il perché di sepolture del XVII secolo in loco ed ipotizzarono, come per alcune tombe più antiche, un uso rituale o religioso. Noi, che sappiamo la verità, rabbrividiamo.

Fine della quarantena, inizio del panico.

All’11 agosto 1656 risale l’ultima annotazione di una morte in una quarantena. Dopo quella data l’indicazione scompare.

È possibile che, a quasi due mesi dall’inizio del contagio, i nostri antenati non avessero più fiducia in quella misura di prevenzione. Anzi, l’aumento vertiginoso dei morti probabilmente non dava dubbi sulla sua inutilità.

A differenza della Malattia da Coronavirus, la peste bubbonica non si trasmette da uomo a uomo. Il bacillo ha bisogno di un tramite, spesso i topi o le loro pulci, per passare da un ammalato a una persona sana, che si ammala a sua volta. Nel mondo antico non esisteva una separazione tra lo spazio degli uomini e quello degli animali, di conseguenza il contagio aveva gioco facile.

I nostri antenati, però, non capivano questo meccanismo. Ritenevano che la malattia si diffondesse, in qualche fantasioso modo, tramite l’aria (tanto che ancora oggi l’italiano conserva l’espressione aria appestata).

A partire da metà agosto il panico dovette impossessarsi dei marateoti. Trovo registrate le morti in pressoché tutti i luoghi del territorio: Cappuccini, S. Nicola, S. Leonardo, Ondavo, Vicinali, Trecchinari, S. Basile, Cersuta, Acquafredda, S. Venere, Fiumicello, Prato (di Massa), Marina, ecc.

La valle di Maratea vista da Capo Casale.

Considerando che fino alla metà del XVIII secolo la popolazione di Maratea era concentrata nel Borgo (ora centro storico) e al Castello, queste indicazioni testimoniano un vero e proprio esodo. I marateoti, terrorizzati dal proliferare della malattia nei vicoli e nelle case, si diedero alla macchia, riparandosi nelle strutture rurali (casette nei campi, stiazzi, magazzini) se non addirittura all’addiaccio.

Per provare a contrastare la peste si provò a distruggere i cadaveri immediatamente dopo il decesso. A fianco la registrazione di alcuni trapassi, il parroco annota che il morto «se bruggiò [sic] dentro sua casa».

Vita in un lockdown seicentesco.

Ovviamente, vivere una pestilenza da popolano era ben diverso che farlo da nobili e ricchi.

I patrizi dei nostri paesi avevano casette rurali, quando non vere e proprie villette o casamatte nei loro possedimenti fuori dagli abitati. Lì si rifugiarono aspettando la fine dell’emergenza.

Un diario molto dettagliato di quello che fu l’esperienza di questo lockdown ante litteram ci viene dal diario di Giorgio Toscano, un nobile di Oriolo (CS) che frequentò Maratea (per ragioni di viaggio) negli anni intorno alla pestilenza. Va detto, comunque, che Toscano visse la peste nel paese natio.

«Osservato da me il principio di questo non meno crudele che commemorato successo, e considerando in parte ciò che potea [sic] succedere, mi racchiusi con tutta la famiglia entro la propria casa e feci fabricare [sic] a secco i due vichi pe’ quali entrar si potea, mentre per altro avendo dentro tutte le commodità [sic] necessarie e di centimolo e di cisterna abbondante d’acqua ma scorgendo che tuttavia il morbo s’andava imperversando e dubitando, che a lungo andare si sarebbero trovati morti i poveri cittadini per le pubbliche strade come pure ne venivano trovati morti da altre parti l’avviso, stimai che quel morbo che era di contagio sarebbe divenuto d’infezione d’aere, e così anco e nella propria casa, con tutto che non avessi dato commercio ad anima vivente sarei stato sicuro; onde per preservarmi da periglio cotanto imminente, feci deliberazione e presi tra me consiglio, che ritrovai dopo giusta la consulta, che ne presi da’ sig.ri medici che per preservativo di questo morbo non vi era miglior ricetta di quella, che contiene queste tre parole: «CITO, LONGE ET TARDE» che vogliono significare «fuggir presto, andar lontano e tornar tardo», dopo la cessazione del morbo.

Attesi intanto con ogni celerità a provvedermi delle cose al vitto necessario e soprattutto di una buona provista [sic] di farina, ed andammo a ricoverarci nella nostra possession del Careto, situati tra le montagne in distanza da queste Terra più di due miglia e mezzo, e vennero con noi i nostri massari e custodi di animali con tutte le loro famiglie, […] in modo che tutti assieme con la servitù e loro famiglie potevano ascendere al numero di trenta persone tutte accomodate di abitazioni e di viveri, perché vi era la provvista della farina e latticinj [sic] portati dalla casa, della carne non mancava in campagna de’ nostri animali, vi era un giardino abbondante di fogliame e precise di cavoli; e perché la mossa fu verso l’ultimo ottobre trovavansi le vigne ben cariche di una e di frutta, e furono ivi conservati, ed imbottato il musto [sic] in modo che non solo non si sentiva disagio alcuno, ma stavamo con ogni gusto ed allegrezza, se non venivano amareggiati delle continue notizie, che ci recavano li foresi delle campagne della strage crudelissima che il maledetto morbo faceva in Oriolo e da un altro sinistro evento a noi accaduto e fu: che non contente le donne dell’abbondante provvista che ivi si trovava, inconsideratamente e senza nostra saputa mandarono nella Terra una nostra creata a pigliare le galline rimaste in casa, con avvertimento però che non si accostasse con anima vivente; […] ma non passò la notte che non fusse [sic] assalita da febbre ed indi a poco ad uscirgli un bubbone nelle parti pubende [sic] e senza pubblicar cosa alcuna la mattina e il giorno seguente pratticò [sic] indifferentemente con Laura e Giulia mie sorelle, a segno tale che l’altra notte susseguente fu detta Giulia assalita dal medesimo morbo, […] subito ci persuasimo [sic] di ciò che era, e confessataci da essa la verità presimo [sic] risoluzione di rimandare a casa non solo la detta Giulia e create, ma anche Laura, ed Isabella Persiana nostra nipote […].»

Neppure l’isolamento, quindi, garantiva immunità totale: il morbo riusciva a colpire ogni fianco lasciato imprudentemente sguarnito.

La fine della peste.

I contagi calarono con l’avanzare della stagione fredda, forse perché la maggiore frequenza di pioggia costringeva topi e pulci a ritirarsi.

Le ultime due vittime di peste a Maratea, le signore Paola Palria e l’anonima figlia di Relduna Di Vita, morirono il 9 gennaio 1657. La peste era durata poco meno di sei mesi.

Maratea Borgo contò 400 morti, al Castello (di cui purtroppo non abbiamo i registri parrocchiali per quest’epoca) so da fonti dell’archivio di Stato di Napoli che i morti furono 90.

Alla fine dei conti, Maratea ebbe in totale 490 morti, una cifra molto bassa. In tutta la Basilicata i morti furono 21.289. Tra i paesi vicini Lauria contò 2.100 vittime, Lagonegro 1.943, Rivello 1.500 e Trecchina 638.

Carta della Basilicata del XVIII secolo.

A quanto pare la fuga dei marateoti nella campagna aveva arginato i contagi: forse, sparpagliandosi per il territorio, si era venuta a limitare la possibilità di trasmettere il morbo (i topi, come tutti i roditori, difficilmente percorrono lunghe distanze).

Si potrebbe dire che, presi dal panico, i nostri antenati salvarono molte vite attuando una sorta di distanziamento sociale portato sino all’iperbole. Ma chissà se si resero conto del perché la cosa aveva funzionato…!

In ogni caso, la pestilenza fu un momento molto traumatico. Tale da sparire dalla memoria collettiva dopo pochi decenni. Nell’atto del 1695 che istituiva la moderna festa di S. Biagio di maggio, i firmatari, elogiando il patrocinio del santo, si chiedevano «quale pestilenza ci ha mai colpiti?». Per quanto il numero dei morti fu, effettivamente, limitato, la domanda dei figli o nipoti dei sopravvissuti alla peste del 1656 a Maratea testimonia un chiaro episodio di rimozione di un evento talmente spaventoso che si preferisce dimenticare.

Dimenticare, d’altra parte, è tra i superpoteri della mente umana: un’operazione dolorosa, ma talvolta necessaria.