Ma il revisionismo sul Risorgimento dice cose vere?

A molti di noi è capitato di imbattersi in un sito, un post o un meme riguardo il revisionismo del Risorgimento. La cosa ha preso una piega così larga che neppure i non appassionati di Storia sono stati risparmiati.

In realtà, come vedremo, la cosa riguarda molto più la politica che la storia, perciò è naturale che questo discorso abbia investito temi non prettamente storici e abbia invaso terreni non frequentati da appassionati di storia.

Il revisionismo dilagante è, da tempo, quello definito neoborbonico. Si muove lungo due assi principali: il primo, come ottimamente descritto dal prof. Giuseppe Galasso (1929-2018), trasforma il Regno delle Due Sicilie «in un Paese all’avanguardia dello sviluppo industriale del suo tempo, bene ordinato e amministrato, ricco nelle sue finanze ma lievissimo nelle sue imposizioni fiscali, stretto intorno al suo re, temuto e rispettato in Europa, senza particolari problemi sociali, severo ma corretto nella sua giustizia, a un livello diffuso di benessere secondo le condizioni del tempo, senza malavita o banditismo degni di rilievo»; il secondo, invece, rovescia per contrasto gli effetti dell’Unità sul Mezzogiorno, attingendo a una vasta gamma di suggestioni storiografiche e, più prosaicamente, dell’immaginario culturale dei nostri anni.

Ma questo revisionismo è attendibile? Gli studi dei suoi promotori hanno apportato nuove e veritiere conoscenze storiche? I dati con cui questi hanno inondato pubblicazioni e internet sono veri?

In questo lungo articolo proverò a disaminare le tematiche principali.

Garibaldi entra a Napoli.

Il Regno delle Due Sicilie era lo Stato preunitario più ricco e industrializzato d’Italia e il terzo al Mondo.

FALSO.

Questo cavallo di battaglia del revisionismo neoborbonico è tra i più controversi anche perché molto difficilmente credibile.

È obiettivamente molto difficile sostenere che il Regno delle Due Sicilie fosse un Paese ricco e allo storico o all’appassionato, in fin dei conti, basta volgere lo sguardo sulla pubblicistica e sui lavori riguardo l’economia del regno prodotta dagli economisti napoletani del tempo per averne ampi indizi: Carlo Afan De Rivera (1779-1852), Matteo De Augustinis (1799-1845) e Ludovico Bianchini (1803-1871) sono solo i principali autori che lamentano le condizioni di inferiorità del regno borbonico rispetto al resto d’Italia e d’Europa e, più o meno celatamente, invitano a radicali cambiamenti nelle politiche economiche.

Poi, era tutta l’Italia pre-1860 ad essere molto indietro nello sviluppo industriale.

Le industrie della Penisola preunitaria erano per lo più concentrate intorno le capitali (tranne nel caso del Piemonte, perché erano per lo più a Genova).

Nel Mezzogiorno, contrariamente a quanto un tacito malinteso della storiografia del Dopoguerra ha lasciato intendere, esistevano sì delle piccole industrie: intorno Napoli i casi principali erano lo Stabilimento di Pietrarsa, destinato alla costruzione di locomotive ferroviarie e motori per navi a vapore, il cantiere navale di Castellammare di Stabia, attivo almeno dal XVIII secolo, e piccoli stabilimenti creati da stranieri (per lo più inglesi) che lavoravano intorno l’unica e breve rete ferroviaria del regno. Altro ramo d’industria un minimo sviluppato era il tessile, con una importante fabbrica a Piedimonte Matese (CE), creata da industriali svizzeri.

In sostanza, si trattava di industrie statali, create e mantenute con fondi pubblici o di capitalisti stranieri, venuti nel regno per sfruttare la manodopera a bassissimo costo (un po’ come è accaduto nel XX e XXI secolo nei Paesi terzomondisti).

Il cosiddetto primato del terzo stato più industrializzato del mondo pare nascere nel 1972 in un libro intitolato 1860: crollo di Napoli capitale e desunto da un non meglio specificato riferimento all’Esposizione universale di Parigi del 1856, dove il regno borbonico sarebbe stato premiato, appunto, sul gradino più basso del podio del medagliere per sviluppo industriale. Come è noto, però, le Esposizioni universali non hanno mai avuto il medagliere come le Olimpiadi e il dato si risolve in una bufala: uno stesso sito revisionista, un po’ di tempo fa, dovette ammettere la cosa.

Si è anche creato il mito che il regno avesse tantissime fabbriche disseminate qua e là: Gennaro De Crescenzo, leader del Movimento Neoborbonico, nei suoi libri ne conta nientemeno che cinquemila!

In realtà, la parola industria indicava un concetto diverso all’epoca (industria era un qualunque lavoro non collegato all’opera della natura, quindi nelle fonti d’epoca troviamo dizioni come industria armentizia, industria molitoria, industria del vino, ecc.) e nei censimenti si registrava come occupato industriale qualunque lavoratore che esercitasse un mestiere manuale (dalla casalinga tessitrice allo stagnino). Quindi, molte volte le industrie censite qua e là erano poco più di laboratori artigianali.

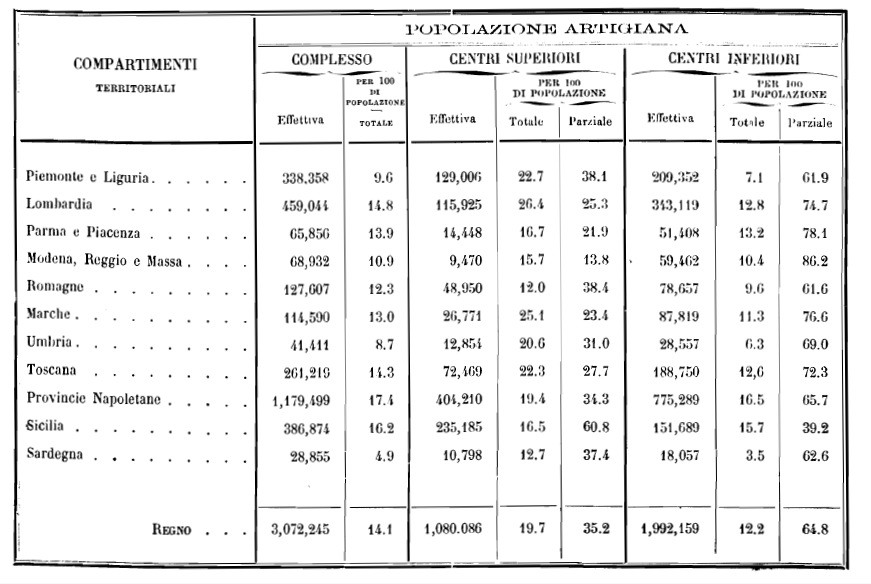

In più, è frequente per i revisionisti citare il primo censimento del Regno d’Italia che, relativo allo stato del regno al 31 dicembre 1861, ripartiva come in tabella gli occupati del secondo settore (come nell’immagine che segue):

Gli occupati nell’industria nel primo censimento italiano.

Se a una prima lettura ci si potrebbe ingannare, si può notare che la ripartizione – che ricalca i confini degli stati preunitari – tende a gonfiare il dato del Mezzogiorno e a spezzettare quello del Settentrione.

Fu solo dopo l’Unità che si passò, lentamente e con fatica, a una dimensione industriale moderna. Nel 1862 venne ammodernato il cantiere navale di Castellammare per costruire navi con lo scafo in ferro, lo stabilimento di Pietrarsa nel 1873 arrivò a contare più di 1.100 operai, nel 1883 venne inaugurato il cantiere navale di Taranto e nel 1891 quello di Palermo. La forbice dello sviluppo industriale tra Nord e Sud del Paese, quindi, non va intesa come il mettersi da parte del Mezzogiorno, che si siede a un angolo e lascia spazio esclusivamente al Settentrione, ma come uno sviluppo più prodigioso di una parte contro un incremento, più lento, ma comunque importantissimo, del resto d’Italia: è ciò che ci mostra, d’altra parte, una corretta lettura dei dati sullo sviluppo del PIL dopo il 1861, sul quale mi riservo di scrivere, un giorno, a parte.

La prima ferrovia d’Italia venne costruita nel Regno delle Due Sicilie.

VERO.

Furono i 7 km circa della linea Napoli-Portici, inaugurati il 3 ottobre 1839.

È importante tenere a mente che questo revisionismo usa anche particolari dati reali per basarci teorie generali false. Spesso il dato della prima ferrovia italiane è ascritto semplicemente come uno dei tanti primati del regno; altre volte è la base di un lungo discorso sul fatto che la storia ufficiale avrebbe celato numerosi successi tecnologici e scientifici del governo borbonico.

Quadro commemorativo dell’inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici.

In realtà, la Napoli-Portici precedette la prima ferrovia del Nord Italia – la Milano-Monza, di 15 km, inaugurata il 17 agosto 1840 – di soli dieci mesi. Poi, lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali fu uno dei principali insuccessi della monarchia napoletana. Al momento dell’Unità, nel regno funzionavano meno di 100 km di ferrovie (tutti tra Napoli, Caserta e Nocera) mentre al Nord erano in esercizio più di 1.000 km, dei 1.848 comuni ben 1.321 non erano collegati agli altri da strade carrabili e, nonostante la via di comunicazione principale del regno fosse il mare, al di fuori della Campania, sul Tirreno i principali lidi non erano attrezzati con ricoveri di cabotaggio.

È assurdo pensare che soli 1.000 uomini (i Mille di Garibaldi) abbiano potuto avere la meglio su 100.000 soldati (l’esercito borbonico) senza che dietro ci fossero intrighi, tradimenti, complotti internazionali.

VERO… perché è FALSO.

È falso che i Mille di Garibaldi fossero solo 1.000, e non mi riferisco, pignolescamente, al fatto che a sbarcare a Marsala fossero in 1.089.

In Sicilia prima, e in Calabria e in Basilicata poi, Garibaldi ricevette ampi rinforzi da volontari locali, che affiancarono o sostituirono le prime camice rosse. Alla battaglia del Volturno, epilogo della spedizione, Garibaldi poteva contare su quasi 25.000 uomini. In particolare, la nostra Basilicata fornì oltre 2.500 volontari i quali, costituita la Brigata Lucana, furono elogiati pubblicamente da Garibaldi più volte: «dite ai vostri lucani che li preferirò sempre – disse il nizzardo al loro comandante Ascanio Branca (1840-1903) – io vi stimo come primo corpo disciplinato e vi terrò sempre avanti a tutti».

I garibaldini alla battaglia del Volturno.

Falso, allo stesso modo, che i borbonici fossero in 100.000. L’esercito napoletano era notoriamente disorganizzato e ampissime erano le diserzioni, tanto da ridurre gli effettivi a cifre vicine a quelle di Garibaldi. Carmine Crocco (1830-1905), più tardi capo della più grande banda brigantesca lucana, avendo avuto un passato nell’esercito prima dell’Unità, nella sua autobiografia scrisse: «perché il potente esercito borbonico fu messo in fuga da un pugno di giovanotti e questi furono chiamati eroi, e vili quelli? La verità di quelle facili vittorie, la causa delle fughe, il facile sbandarsi… e chi nol sa! Bisognava vedere un quartiere militare borbonico che cosa era; ed io lo vidi e lo conobbi. Ho visto quante infamie si commettevano, e la frusta, il bastone e le fucilazioni sommarie, e le punizioni tremende, di guisachè in noi soldati prevaleva il concetto: ‘Questo regno è tuo e de’ tuoi sbirri, difendili da te e con i tuoi, non io morirò per la gloria tua e per conservare sul tuo capo la corona’».

Sospetti e accuse di tradimenti da parte dei generali nacquero già tra i contemporanei. In particolare, la condotta del generale Giuseppe Ghio (1818-1875), arresosi ai garibaldini senza combattere a Soveria Mannelli (CZ) il 30 agosto 1860, pur forte di 10.000 soldati, fece inarcare qualche ciglio. Effettivamente, la resa di Ghio è incomprensibile senza tenere conto delle insurrezioni liberali e pro-garibaldine che intanto erano sbocciate lungo il regno: in particolare, Ghio dovette tenere conto che a nord, in Basilicata, si era costituito un governo provvisorio filo-unitario il 18 agosto e una rivoluzione simile c’era stata, il 24 agosto, a Cosenza, per cui, anche se avesse sconfitto Garibaldi, il generale borbonico sarebbe finito schiacciato da più lati.

Giacinto De’ Sivo (1814-1867), il principale storiografo di parte borbonica, in un pamphlet intitolato I napoletani al cospetto delle nazioni civili, attribuiva la trama complottista della caduta del Regno delle Due Sicilie all’opera di una Setta (chiamata semplicemente così), la quale «corrompe la popolazione, inventa la storia, investe le giovanili menti, e le abbarbaglia con le splendide parole di libertà, di giustizia e indipendenza; e mentre il contrario vuole e fa, ipocritamente fa grandi promesse, abbassa con calunnie i virtuosi, magnifica i suoi adepti, e lor fa strada a governi, a magistrati, alle università, alle milizie, e talvolta agli alti seggi del clero […]. Essa impera come Satana, ed ha schiere infinite di demoni ubbidienti; essa comanda le dimostrazioni, le barricate, gli opuscoli, i regicidi, le pugnalazioni, le fucilazioni e gl’incendii della città […]. Vincitrice, è frenetica; tutto abbatte e strugge, piglia ogni cosa, saccheggia, sperpera; dona, rimuta, e fa vendette di sangue. […] La setta è il rovescio del Cristianesimo. Cristo unisce le nazioni in uno amore di Dio; la setta disunisce bensì le famiglie, e aspira all’isolamento dell’ateismo».

Reduci dei Mille in una foto del 1910.

Più recentemente, la teoria complottista ha spostato il focus su attori internazionali, in particolare la Gran Bretagna, che avrebbe avuto interessi nel rovesciare la monarchia borbonica. In realtà, la posizione in politica internazionale britannica nell’Ottocento fu principalmente volta a mantenere lo status quo europeo. Poi, dopo la guerra di Crimea e la salita al potere del fronte liberale, i britannici videro sempre di buon occhio le rivoluzioni liberali, e, a livello popolare, Garibaldi e la sua impresa ricevettero grande simpatia: basta pensare che quando Garibaldi visitò Londra, nel 1864, oltre cinquecentomila persone si riversarono in strada per vederlo! Ciononostante, seppure sia provato che molti inglesi inviarono sottoscrizioni per finanziare la spedizione garibaldina, le iniziative furono sempre private e mai pubbliche (il Parlamento inglese era in vacanza durante il maggio-agosto 1860), perciò non si può pensare che la Gran Bretagna, seppure favorevole, fosse il motore occulto della spedizione, come è stato brillantemente riassunto dalla storica Lucy Riall.

Il denaro delle casse statali del Regno delle Due Sicilie venne derubato per sanare la finanza piemontese.

FALSO.

Questo è uno dei più vecchi malintesi sulla storia economica italiana. È vero che il Regno d’Italia nacque oberrato di debiti e che la gran parte fu portata dal Regno di Sardegna (ossia il Piemonte sabaudo), ma il debito venne sanato decenni dopo il 1861 dalle politiche economiche (e quindi con le tasse) implementate dai vari governi unitari.

La cifra di 443 milioni di lire, che spesso si legge negli scritti revisionisti, quale cifra del malloppo del furto ai danni del regno borbonico pare nascere da una lettura errata del saggio, del 1900, Nord e Sud di Francesco Saverio Nitti (1868-1953), in cui si parla per la prima volta di come dalle ex-province del regno borbonico vennero ritirate, per l’uniformazione monetaria post-Unità, una quantità di monete per un valore di circa 443 milioni di lire. Nitti usa il dato per mostrare come nel Mezzogiorno i risparmi fossero immobilizzati nella forma primitiva, cioé ammucchiando denaro liquido e non investendo.

I revisionisti hanno poi frainteso la natura del dato e lo hanno declinato il dato nelle forme più fantasiose: per Del Boca quei soldi sono «il gettito economico» del regno borbonico, per Pino Aprile, autore del fortunato Terroni, quei soldi sarebbero i «milioni di lire-oro […] agguantati dalle casse borboniche», per De Crescenzo sarebbe, ancora, la cifra totale delle riserve auree della banca nazionale del regno.

I briganti erano partigiani dei Borbone e un milione di meridionali vennero uccisi anche con veri e propri campi di sterminio, il più noto dei quali si trovava a Fenestrelle.

FALSO.

Questa, oltre che la più complessa, è anche la più crudele falsità del revisionismo neoborbonico, in quanto si rifà a un immaginario basato su un fatto storico relativamente recente, la Shoah, che andrebbe rispettato piuttosto che sbertucciato.

Il brigantaggio, com’è ampiamente noto agli storici, fu un fenomeno molto complicato e molto più legato a questioni sociali ed economiche che a vere e proprie prese di posizione politiche. Il fenomeno è sempre esistito nel Mezzogiorno: tra il 1683 e il 1687 il viceré spagnolo di Napoli, marchese di El Carpio, dovette ingaggiare una vera e propria guerra contro i briganti che infestavano le province; nel XVIII secolo il più celebre brigante del regno fu Angelo Duca detto Angiolillo (1734-1784), le cui gesta tra Cilento e Basilicata sono tuttora leggendarie; nel secolo successivo gli stessi Borbone di Napoli dovettero affrontare le bande dei Vardarelli in Capitanata, dei Capezzoli in Cilento e di Giosafatte Talarico in Calabria.

Briganti ottocenteschi.

Seppure immediatamente dopo l’Unità i fedeli borbonici si illusero di poter utilizzare le bande brigantesche per una controrivoluzione, anche al più ingenuo appassionato di Storia l’inconsistenza politica dei briganti appare chiara considerando il fallimento della spedizione Borjes: quando, negli ultimi mesi del 1861, Francesco II delle Due Sicilie lanciò il condottiero José Borjes (1813-1861) alla riconquista del regno avito, questi non solo trovò pochissimi a seguirlo, ma fu infine abbandonato dal vero capo brigante, il già nominato Carmine Crocco, la cui attività si riduceva a rappresaglie contro i liberali dei paesi lucani, oltre le varie rapine e sequestri, incarnando la lotta brigantesca come quella guerra del povero contro il ricco di cui si sono scritti ampi volumi.

Si tende a dimenticare, inoltre, che la principale attività dei briganti post-unitari non era una romantica lotta in difesa del Trono e dell’Altare contro un invasore esercito piemontese (fosse non altro perché il primo corpo mandato a contrastare le bande furono le varie Guardie Nazionali dei paesi lucani, campani, pugliesi ecc.) ma una serie di crimini contro altri cittadini meridionali: per lo più, le bande sequestravano figli e parenti di persone ricche per chiedere il riscatto.

Diverso il discorso per quanto riguarda il numero dei morti. L’astronomica cifra del milione di morti pare trarre origine da un articolo di una rivista dell’epoca, La civiltà cattolica, la quale sosteneva, provocatoriamente, che il governo unitario aveva fatto più morti nel Mezzogiorno di quanti fossero stati i voti a suo favore nel Plebiscito, ma non ho mai potuto – almeno finora – individuare la citazione esatta. In realtà, è difficile dare una cifra precisa dei morti dell’epoca del brigantaggio perché è difficile legare indubbiamente ogni morte al fenomeno: un conto sono le condanne a morte e i caduti degli scontri, un conto sono i danni collaterali del fenomeno stesso. Ciononostante, nel decennio 1861-1870 gli storici parlano di 5.000 o 6.000 morti.

Nel 1993, invece, il forte di Fenestrelle (TO) e i campi militari di Alessandria, Milano e San Maurizio Canavese (TO) vennero per la prima volta additati come campi di concentramento per meridionali in un articolo della rivista L’Alfiere a firma di Francesco M. Di Giovine. Al grande pubblico, poi, l’immagine arrivò attraverso il libro, del 1998, Maledetti Savoia! di Lorenzo Del Boca, che rende chiaro al di sopra di ogni dubbio l’equiparazione con la Shoah scrivendo: «le SS dell’Ottocento indossavano la divisa dell’esercito del Piemonte».

Il forte di Fenestrelle oggi.

Nonostante il cattivo gusto, il paragone col genocidio ebraico del secolo scorso ha riscosso un grande successo su vari siti internet, tanto che – incredibile ma vero – i neoborbonici riuscirono ad affiggere una targa a Fenestrelle in ricordo di 22.000 vittime meridionali lì internate (non mi è riuscito di capire da dove provenga la cifra). Ora la targa non esiste più, e per evitare il proliferare della bufala, lo storico Alessandro Barbero, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni televisive, ha dedicato uno studio sull’argomento, pubblicato nel 2012, I prigionieri dei Savoia. La vera storia della congiura di Fenestrelle, in cui ha dimostrato non solo l’infondatezza dello sterminio di meridionali paventato dai revisionisti, ma ha avuto anche il pregio di chiarire, attraverso ricerche d’archivio, i dati quantitativi circa l’arruolamento degli ex-soldati borbonici nel neonato esercito italiano.

Ciononostante, sui social continuano a proliferare aneddoti raccapriccianti circa la conquista del Sud, come l’eccidio di Bronte (CT) – che in realtà fu la fucilazione di presunti rei di una bega contro i locali notabili -, il massacro di Pontelandolfo (BN) – su cui mi riservo di scrivere a parte – o la morte di una certa Angelina Romano, bimba di 9 anni di Castellammare del Golfo (PA), una cui foto circola tuttora sul web, nonostante molti, tra cui io con un articolo su questo sito, dimostrammo essere una bufala.

Prima dell’Unità dal Sud non si emigrava.

VERO.

Beh, quantomeno in parte.

L’emigrazione preunitaria è tra i più negletti ambiti di studio della storiografia italiana. Sappiamo per certo che già da prima del 1860 da alcune regioni del Settentrione e del Mezzogiorno alcuni pionieri dell’emigrazione si lanciavano in Europa e, usando la Spagna come testa di ponte, nelle Americhe: dalla nostra Basilicata, i comuni di Maratea, Rivello e Nemoli furono i precursori dell’emigrazione degli stagnini (i cosiddetti calderari) già nella prima parte del XIX secolo. Ma si tratta di un periodo ancora tutto da studiare.

Emigrati italiani a Ellis Island.

Tuttavia, il numero dei migranti dei primi anni dell’Ottocento non è minimamente sovrapponibile a quello degli ultimi decenni.

Da questo dato reale i revisionisti hanno tratto una conclusione sbagliata: hanno legato l’evento storico dell’Unità con l’ondata migratoria in una relazione diretta di causa-effetto che, in realtà, nella Storia raramente esiste. Gli eventi storici, così come i più piccoli fatti della nostra vita, non hanno uno, ma molte cause.

In più, tra l’Unità (1861) e l’impennata del dato migratorio (1880-1885) passano due decenni, e soltanto un errore pacchiano (o evidente malafede) può legarli, mentre è più vicino alla realtà supporre – con evidente semplificazione – che fu la crisi agraria degli anni ’80 a causare l’esodo, il quale, comunque, va collocato nel più grande fenomeno delle migrazioni europee verso l’America.

E per ricordare che l’emigrazione fosse un fenomeno nazionale, va tenuto presente che la singola regione che ha dato più migranti tra il 1870 e il 1920 fu il Veneto…!

La storiografia italiana ha nascosto la storia del Mezzogiorno.

VERO.

Ma non come lo intendono i revisionisti.

La polemica neoborbonica è chiaramente antiscientifica e i vari primati, reali o presunti, del Regno delle Due Sicilie, inquadrati nel loro contesto storico, non possono in alcun modo restituire l’immagine di un Paese ricco e felice.

Ciò, però, non significa implicitamente dar ragione a chi vede nel Mezzogiorno d’Italia una landa dimenticata da Dio e dal progresso di ogni epoca, negletta quasi per natura o, peggio ancora e come altre volte si è sostenuto, a causa di più o meno dichiarati elementi di inferiorità razziale dei suoi abitanti.

Napoli quattrocentesca nella Tavola Strozzi.

Le cause della questione meridionale – termine nato dopo il 1861 unicamente perché prima di allora una realtà statale italiana con un Settentrione e un Mezzogiorno non c’era – vanno ricercate nella complessità degli eventi storici, non potendo, in alcun modo, esse ricondotti a fenomeni di breve respiro come complotti e simili.

Ciononostante, le semplificazioni sulla Storia del Mezzogiorno sono nate ben prima del revisionismo neoborbonico ed anzi, sotto molti punti di vista, ne sono state le cause. La sparizione graduale ma decisa dai programmi scolastici di eventi e di personaggi meridionali dalla Storia d’Italia, iniziata col Fascismo e confermata nel secondo Dopoguerra, ha fornito la base ideale su cui poggiare ricostruzioni storiche stereotipate vittimiste o vittimizzanti.

Prendete un qualunque manuale scolastico: dov’è l’insurrezione lucana dell’agosto 1860 e la sua importanza storica nei capitoli sul Risorgimento? Giuseppe M. Galanti, Mario Pagano e Vincenzo Cuoco hanno una menzione tra gli illuministi italiani? Quante le opere d’arte annoverate nella storia delle discipline artistiche a sud di Napoli?

Il revisionismo neoborbonico non è la chiave di lettura del passato, nè del presente del Mezzogiorno d’Italia. Tuttavia, una più completa comprensione storica della nostra terra è necessaria e dovuta, tanto a noi che ai nostri antenati.

Fonti di questo articolo e consigli bibliografici.

I lavori revisionisti espressamente citati, o comunque qui considerati, sono: Alianello, Carlo, La conquista del sud, Milano, Rusconi, 1972; Aprile, Pino, Terroni. Tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero “meridionali”, Milano, Piemme, 2010; De Crescenzo, Gennaro, Le industrie del Regno di Napoli: in appendice 50 primati del regno, Grimaldi, 2002; Del Boca, Lorenzo, Maledetti Savoia!, Casale Monferrato, Piemme, 1999; Id., Indietro Savoia. Storia controcorrente del Risorgimento italiano, Casale Monferrato, Piemme, 2003.

Per chi volesse avvicinarsi ai temi trattati qui, consiglio: per un inquadramento generale del dibattito sulla questione meridionale, Galasso, Giuseppe, Passato e presente del meridionalismo, 2 voll., Napoli, Guida, 1978; per una storia generale del regno borbonico, Spagnoletti, Angelantonio, Storia del regno delle Due Sicilie, Bologna, il Mulino, 1997; per la storia economica del Regno delle Due Sicilie, Bianchini, Ludovico, Della storia delle finanze del regno di Napoli, Napoli, stamperia reale, 1859 (terza ed.); Demarco, Domenico, Il crollo del regno delle Due Sicilie. La struttura sociale, Portici, Poligrafica, 1966; Villari, Raffaele, Problemi dell’economia napoletana alla vigilia dell’unificazione, Napoli, Macchiaroli, 1957; per la storia industriale del Sud dopo l’Unità, De Rosa Luigi, Iniziativa e capitale straniero nell’industria metalmeccanica del Mezzogiorno (1840-1904), Napoli, Giannini, 1968; Id., La rivoluzione industriale nel Mezzogiorno e in Italia, Roma, Laterza, 1974; per la storia del brigantaggio, Crocco, Carmine, Come divenni brigante, a cura di T. Pedio, Manduria, Lacaita, 1964; Molfese, Franco, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Milano, Feltrinelli, 1964; Pinto, Carmine, La guerra per il Mezzogiorno, Roma, Laterza, 2019; Pedio, Tommaso, Brigantaggio e questione meridionale, Bari, Laterza, 1978.

Sono solo pochissimi titoli da consultare in una ricerca immensamente più ampia: ho preferito consigliare testi anche un po’ datati perché meglio reperibili nelle biblioteche civiche e statali (quando non sul web).